Escritoras poscoloniales: literatura y política

Si retrocedemos en el tiempo, el término colonia nace del concepto romano de conquistar, u ocupar, territorios fuera de la ciudad-estado de Roma. Sin embargo, los estudios actuales se centran en los pueblos que los europeos, ingleses y franceses principalmente, ocuparon a partir del Siglo XVIII y dominaron totalmente en el XIX, y que lograron su emancipación teórica en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Y digo teórica porque, a pesar de esa independencia lograda casi siempre a costa de guerras crueles y destructivas, muchos de ellos continúan bajo una forma de colonialismo económico y cultural que los mantiene sujetos al poder de los ricos países industrializados.

Si retrocedemos en el tiempo, el término colonia nace del concepto romano de conquistar, u ocupar, territorios fuera de la ciudad-estado de Roma. Sin embargo, los estudios actuales se centran en los pueblos que los europeos, ingleses y franceses principalmente, ocuparon a partir del Siglo XVIII y dominaron totalmente en el XIX, y que lograron su emancipación teórica en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Y digo teórica porque, a pesar de esa independencia lograda casi siempre a costa de guerras crueles y destructivas, muchos de ellos continúan bajo una forma de colonialismo económico y cultural que los mantiene sujetos al poder de los ricos países industrializados.

Alfredo Bryce Echenique

DE JULIUS A MANONGO: EL CICLO DEL DESENCANTO

“Existe el amor, la amistad, el trabajo (la literatura, en mi caso) y después no existe nada. La idea que me he hecho de ellos me ha permitido soportar una realidad siempre demasiado chata. Y el absurdo de la vida, el anonadamiento, y la nada”.1

La frase que abre este texto es del libro (Permiso para vivir) que Alfredo Bryce Echenique subtitula antimemorias. Muy adecuado el título; casi todos sus libros tienen que ver con algún anti. Como dice, la realidad es para él demasiado chata, y suele desembocar en un abismal fracaso. El amor se convierte en anti-amor, casi siempre, la política en anti-política, y así se acumulan los anti-todos en la larga tragicomedia que conforman sus novelas. Una tragicomedia ‑se comprende al leer sus antimemorias- basada en la vida del autor. Se llamen Julius, Martín, Manongo o Pedro, las máscaras se confunden sobre el rostro de sus antihéroes y el lector trata de encontrar a Alfredo Bryce Echenique detrás de cada una. La chata realidad los rebasa y el absurdo de la vida se hace presente a cada momento, “…porque llevan incrustada la tremebunda espada de la timidez y ese asunto de la falta de agresividad…”2

La frase que abre este texto es del libro (Permiso para vivir) que Alfredo Bryce Echenique subtitula antimemorias. Muy adecuado el título; casi todos sus libros tienen que ver con algún anti. Como dice, la realidad es para él demasiado chata, y suele desembocar en un abismal fracaso. El amor se convierte en anti-amor, casi siempre, la política en anti-política, y así se acumulan los anti-todos en la larga tragicomedia que conforman sus novelas. Una tragicomedia ‑se comprende al leer sus antimemorias- basada en la vida del autor. Se llamen Julius, Martín, Manongo o Pedro, las máscaras se confunden sobre el rostro de sus antihéroes y el lector trata de encontrar a Alfredo Bryce Echenique detrás de cada una. La chata realidad los rebasa y el absurdo de la vida se hace presente a cada momento, “…porque llevan incrustada la tremebunda espada de la timidez y ese asunto de la falta de agresividad…”2

Maqroll el gaviero, soñador de espejismos

Los elementos románticos en la obra de Alvaro Mutis Maqroll el Gaviero, soñador de espejismos

Analizar la obra de un escritor de acuerdo a una corriente literaria específica es una pretensión ardua. Los términos romántico, realista, naturalista, ¿serán válidos aún en este tiempo cuando, como dice Carlos Fuentes, no hay textos huérfanos? Solemos encontrar ecos, un déjà lu que no invalida el encanto de lo nuevo. Porque el buen escritor escucha también esos ecos, confundidos en el ir y venir de su recuerdo y su imaginación, los transmuta y los convierte en algo propio. Por otro lado, es cada vez más difícil adjudicar etiquetas convencionales a un estilo, incluirlo en el archivo académico con un nombre dado. Los géneros ya no se instalan en una u otra de las innumerables orillas que encauzan los ríos literarios; transgreden los límites definitorios, se mezclan y se entrecruzan en una transtextualización constante. Esas etiquetas, que tan prolijamente catalogan las obras a lo largo de la historia de la literatura, que de alguna manera permiten al estudioso cortar el tiempo en rebanadas cronológicas y colocar en ellas a los creadores, porque capturaron las nuevas tendencias o las impulsaron, ya no resultan tan nítidas. Romántico implica un movimiento estético, ideológico e incluso social, con su lugar en el tiempo y la historia, y también un estilo, una visión que ha perdurado.

Analizar la obra de un escritor de acuerdo a una corriente literaria específica es una pretensión ardua. Los términos romántico, realista, naturalista, ¿serán válidos aún en este tiempo cuando, como dice Carlos Fuentes, no hay textos huérfanos? Solemos encontrar ecos, un déjà lu que no invalida el encanto de lo nuevo. Porque el buen escritor escucha también esos ecos, confundidos en el ir y venir de su recuerdo y su imaginación, los transmuta y los convierte en algo propio. Por otro lado, es cada vez más difícil adjudicar etiquetas convencionales a un estilo, incluirlo en el archivo académico con un nombre dado. Los géneros ya no se instalan en una u otra de las innumerables orillas que encauzan los ríos literarios; transgreden los límites definitorios, se mezclan y se entrecruzan en una transtextualización constante. Esas etiquetas, que tan prolijamente catalogan las obras a lo largo de la historia de la literatura, que de alguna manera permiten al estudioso cortar el tiempo en rebanadas cronológicas y colocar en ellas a los creadores, porque capturaron las nuevas tendencias o las impulsaron, ya no resultan tan nítidas. Romántico implica un movimiento estético, ideológico e incluso social, con su lugar en el tiempo y la historia, y también un estilo, una visión que ha perdurado.

Doris Lessing: La crisis de la identidad

Doris Lessing participa de un fenómeno muy común en algunas generaciones (que ya han engendrado excelentes escritores) de ciudadanos ingleses: nació en 1919 en Persia, pero vivió 25 años en Rodesia, entonces colonia de su majestad británica en Africa. El crecer en un sistema social de clases divididas, racista y discriminatorio, suele producir dos categorías de individuos; aquel a quien el medio marcó inevitablemente y participa de esa manera de pensar, y el liberal innato que se rebela contra una estructura que le repugna. Doris Lessing pertenece a este último grupo. Pero ésta no es la única consecuencia de sus circunstancias. Lessing emigra de Africa a Inglaterra después de la Segunda Guerra mundial y arriba “a casa”, home, como dicen los coloniales, con un bagaje ideológico arraigado y una mirada de privilegio: tiene la distancia para evaluar el contexto social y político. “Era un país absorto en el mito, adormilado y soñador; si había un factor o hecho común que permeaba todo lo demás, éste consistía en que nada era en realidad como se describía — como si un espíritu de retórica (¿debido a la guerra?) hubiera infectado todo y hecho imposible que cualquier cosa se contemplara directamente.” La Inglaterra de la posguerra: el inamovible sistema de clases y sus símbolos, vestido, escuela, acento, que ningun conflicto bélico, ese nivelador por excelencia, ha logrado desmantelar completamente. Comprensible para sus miembros, y que los extranjeros o recién llegados intentan descifrar en general sin éxito. La mirada de Doris Lessing tiene distancia, dijimos, pero no sólo para ese medio que la confunde; también para el que dejó atrás, la colonia, que se proyecta en el tiempo y el espacio con una nueva perspectiva. Esa sensación de no pertenecer totalmente a ningún mundo se añade a otra coordenada constante en la obra de Lessing: la situación de la mujer en apariencia liberada y en la realidad víctima de un contexto social desfavorable: “las mujeres son cobardes porque han sido semi-esclavas durante tanto tiempo”, dice Lessing en el prefacio a EL cuaderno dorado.

Doris Lessing participa de un fenómeno muy común en algunas generaciones (que ya han engendrado excelentes escritores) de ciudadanos ingleses: nació en 1919 en Persia, pero vivió 25 años en Rodesia, entonces colonia de su majestad británica en Africa. El crecer en un sistema social de clases divididas, racista y discriminatorio, suele producir dos categorías de individuos; aquel a quien el medio marcó inevitablemente y participa de esa manera de pensar, y el liberal innato que se rebela contra una estructura que le repugna. Doris Lessing pertenece a este último grupo. Pero ésta no es la única consecuencia de sus circunstancias. Lessing emigra de Africa a Inglaterra después de la Segunda Guerra mundial y arriba “a casa”, home, como dicen los coloniales, con un bagaje ideológico arraigado y una mirada de privilegio: tiene la distancia para evaluar el contexto social y político. “Era un país absorto en el mito, adormilado y soñador; si había un factor o hecho común que permeaba todo lo demás, éste consistía en que nada era en realidad como se describía — como si un espíritu de retórica (¿debido a la guerra?) hubiera infectado todo y hecho imposible que cualquier cosa se contemplara directamente.” La Inglaterra de la posguerra: el inamovible sistema de clases y sus símbolos, vestido, escuela, acento, que ningun conflicto bélico, ese nivelador por excelencia, ha logrado desmantelar completamente. Comprensible para sus miembros, y que los extranjeros o recién llegados intentan descifrar en general sin éxito. La mirada de Doris Lessing tiene distancia, dijimos, pero no sólo para ese medio que la confunde; también para el que dejó atrás, la colonia, que se proyecta en el tiempo y el espacio con una nueva perspectiva. Esa sensación de no pertenecer totalmente a ningún mundo se añade a otra coordenada constante en la obra de Lessing: la situación de la mujer en apariencia liberada y en la realidad víctima de un contexto social desfavorable: “las mujeres son cobardes porque han sido semi-esclavas durante tanto tiempo”, dice Lessing en el prefacio a EL cuaderno dorado.

Margaret Drabble: Del telefoto al gran angular

“El hombre que escribe acerca de sí mismo y su tiempo es el único que escribe acerca de todos los hombres y todos los tiempos”. George B. Shaw.

Todo escritor escribe acerca de sí mismo; sus personajes hablan con alguna de sus voces, voluntaria o desconocida. De alguna forma, también, escribe de su tiempo, pues es el único que posee, aunque lo transfiera a épocas remotas. Sin embargo, no todos arrancan al lector de su tiempo individual y lo integran a un tiempo literario que es a la vez social, histórico y universal. Retratar la propia época es fácil en cierto sentido, pues no implica investigaciones acerca de modos, costumbres, lenguajes, pero puede tropezar con una falta de perspectiva para el análisis más profundo de los estratos subyacentes. Los panoramas circunstanciales son peligrosos; hay novelas, excelentes en su momento, que una mirada posterior encuentra superficiales, localistas y a veces incluso incomprensibles. Ese apasionado entusiasmo por un estilo de vida nuevo, esa crítica mordaz ante ciertos cánones aparecen pocos años después como una absurda disertación momentánea, y la novela como la crónica de la ociosidad. Drabble es una escritora que, al universalizar el tiempo y el individuo, se inscribe en la cita de Shaw.

Todo escritor escribe acerca de sí mismo; sus personajes hablan con alguna de sus voces, voluntaria o desconocida. De alguna forma, también, escribe de su tiempo, pues es el único que posee, aunque lo transfiera a épocas remotas. Sin embargo, no todos arrancan al lector de su tiempo individual y lo integran a un tiempo literario que es a la vez social, histórico y universal. Retratar la propia época es fácil en cierto sentido, pues no implica investigaciones acerca de modos, costumbres, lenguajes, pero puede tropezar con una falta de perspectiva para el análisis más profundo de los estratos subyacentes. Los panoramas circunstanciales son peligrosos; hay novelas, excelentes en su momento, que una mirada posterior encuentra superficiales, localistas y a veces incluso incomprensibles. Ese apasionado entusiasmo por un estilo de vida nuevo, esa crítica mordaz ante ciertos cánones aparecen pocos años después como una absurda disertación momentánea, y la novela como la crónica de la ociosidad. Drabble es una escritora que, al universalizar el tiempo y el individuo, se inscribe en la cita de Shaw.

Michel Tournier: El mito y la palabra

Michel Tournier (París, 1924) ‑Premio Goncourt, Gran Premio de la Academia Francesa- es autor de novelas, relatos, ensayos y un buen número de libros para niños y jóvenes. Es interesante tomar en cuenta este último aspecto de su obra en el total; su relación estrecha con la filosofía y la metafísica, el universo complejo y muchas veces cruel que recrea en sus libros no logran descartar del todo la sombra del mundo fantástico y atormentado de la infancia. En El viento paráclito (1977), Tournier se desnuda en un viaje honesto por los caminos de sus convicciones y sus fantasmas, y ofrece claves importantes para desentrañar su obra. Además de rendir homenaje a sus padres literarios (Flaubert, Valéry, Colette) y reconocer las citas casi textuales que hace de ellos en sus libros, de integrar a su panteón aquellos filósofos que lo marcaron (Leibnitz, Sartre y en general la escuela alemana), menciona a dos autores de gran influencia en su temática: Defoe y Julio Verne. El primero es el creador de un mito universal, Robinson Crusoe, que Tournier reconstruye en Viernes o los limbos del Pacífico (1972).

Michel Tournier (París, 1924) ‑Premio Goncourt, Gran Premio de la Academia Francesa- es autor de novelas, relatos, ensayos y un buen número de libros para niños y jóvenes. Es interesante tomar en cuenta este último aspecto de su obra en el total; su relación estrecha con la filosofía y la metafísica, el universo complejo y muchas veces cruel que recrea en sus libros no logran descartar del todo la sombra del mundo fantástico y atormentado de la infancia. En El viento paráclito (1977), Tournier se desnuda en un viaje honesto por los caminos de sus convicciones y sus fantasmas, y ofrece claves importantes para desentrañar su obra. Además de rendir homenaje a sus padres literarios (Flaubert, Valéry, Colette) y reconocer las citas casi textuales que hace de ellos en sus libros, de integrar a su panteón aquellos filósofos que lo marcaron (Leibnitz, Sartre y en general la escuela alemana), menciona a dos autores de gran influencia en su temática: Defoe y Julio Verne. El primero es el creador de un mito universal, Robinson Crusoe, que Tournier reconstruye en Viernes o los limbos del Pacífico (1972).

J.D. Salinger: Mística de la nostalgia

Salinger es un escritor evanescente; después de la aparición, en junio de 1951, de su primera novela, El cazador entre el centeno, la cual alcanzó doce ediciones antes de terminar ese mismo año, publicó únicamente tres obras más, la última en 1959. Dueño de una gran popularidad en E.U. debida al éxito de su novela, que sigue agotándose en las librerías al principio de cada ciclo escolar, y de sus cuentos en el New Yorker, (ese mecenas de escritores estadunidenses), recopilados en tres libros, enmudeció misteriosamente y se recluyó en Connecticut.

Salinger es un escritor evanescente; después de la aparición, en junio de 1951, de su primera novela, El cazador entre el centeno, la cual alcanzó doce ediciones antes de terminar ese mismo año, publicó únicamente tres obras más, la última en 1959. Dueño de una gran popularidad en E.U. debida al éxito de su novela, que sigue agotándose en las librerías al principio de cada ciclo escolar, y de sus cuentos en el New Yorker, (ese mecenas de escritores estadunidenses), recopilados en tres libros, enmudeció misteriosamente y se recluyó en Connecticut.

John Updike: La vida de conejo, o saga de la mayoría silenciosa

El conejo ha muerto. Estábamos acostumbrados a verlo saltar de su madriguera de década en década, y sentarse frente a nosotros moviendo sus orejas interrogantes.

El conejo ha muerto. Estábamos acostumbrados a verlo saltar de su madriguera de década en década, y sentarse frente a nosotros moviendo sus orejas interrogantes.

Harry Conejo Angstrom nació literariamente en l960, aunque biológicamente pertenece a la generación que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, y desde el punto de vista emotivo e ideológico es hijo de la depresión económica y la rigidez macartista. Llegó tarde a los sesenta: a la liberación sexual, al feminismo, a los derechos humanos, a la apertura política, a la tolerancia racial. Permanece como una orejuda y perpleja metáfora de la mayoría silenciosa, o de esa middle-america cuyos valores desaparecen para ser sustituidos con meros slogans.

Nadine Gordimer: La oscuridad del futuro

“El peligro está en que no vemos lo que hay después de la lucha, no pensamos en lo que hay del otro lado. Hay que saber a dónde va uno, hombre.“1

Premio Nobel 1991, Gordimer fue una infatigable luchadora política hasta el fin del apartheid y el advenimiento de Nelson Mandela al poder como el primer presidente negro de un país con más de 2/3 partes de población negra. Su arma de lucha es la escritura : “Mis novelas son anti-apartheid, no por mi odio personal al sistema, sino porque la sociedad ‑el tema de mi obra- se revela a sí misma en ellas…si uno escribe honestamente acerca de la vida en Sudáfrica, el apartheid se condena a sí mismo” declara en una entrevista. De raza blanca, su situación en el país es de privilegio mientras no se oponga abiertamente a las prácticas racistas del gobierno. La amenaza de cárcel o exilio nunca impidió a Gordimer denunciar la injusticia: sus obras fueron proscritas, y sólo su fama en el extranjero le ofreció una seguridad relativa.

Premio Nobel 1991, Gordimer fue una infatigable luchadora política hasta el fin del apartheid y el advenimiento de Nelson Mandela al poder como el primer presidente negro de un país con más de 2/3 partes de población negra. Su arma de lucha es la escritura : “Mis novelas son anti-apartheid, no por mi odio personal al sistema, sino porque la sociedad ‑el tema de mi obra- se revela a sí misma en ellas…si uno escribe honestamente acerca de la vida en Sudáfrica, el apartheid se condena a sí mismo” declara en una entrevista. De raza blanca, su situación en el país es de privilegio mientras no se oponga abiertamente a las prácticas racistas del gobierno. La amenaza de cárcel o exilio nunca impidió a Gordimer denunciar la injusticia: sus obras fueron proscritas, y sólo su fama en el extranjero le ofreció una seguridad relativa.

El riesgo de la libertad: censura pública y privada

Las palabras, de tan dichas, suelen ir dejando jirones de su significado por el camino. Libertad, democracia, censura: las envolvemos, las coloreamos, les adjudicamos compañías ambiguas, las confundimos hasta que las pobres no se reconocen ya. De tanto repetirlas se convierten en algo onomatopéyico, a la vez la imitación del sonido de una cosa, el sonido y el vocablo en sí. Entonces tenemos que recurrir al diccionario para que nos devuelva el sentido primigenio de lo que buscamos. Este define censura como “dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Corrección o reprobación. Murmuración, detractación”. Los diccionarios, y los venerables lexicólogos que los escriben, ofrecen más datos de los que a simple vista se aprecian. En este caso, me parece singular que la frase se inicie con el término dictamen y concluya con detractación, que, más tarde en el orden alfabético, se explica como calumnia o infamia. ¿Será que, entre más analizaban la palabra los eruditos, peor les parecía? Otro detalle es el uso que hacen de ella: dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Un psicólogo, aplicando pruebas de Rochard, diría que lo que les vino a la mente de inmediato fue una pila de libros quemados en la plaza pública. No un baile, o una escultura: un escrito. Un hombre notable por su amor a la vida ‑y por muchas otras cosas- William Shakespeare, dice de la censura que es “el arte enmudecido por la autoridad”. Para ser imparcial, cito a otro escritor, éste con impecable prestigio moral: John Milton. “Aquel que mata a un hombre mata a una criatura racional, hecho a imagen y semejanza de Dios; pero el que destruye un buen libro mata a la razón misma, mata a la imagen de Dios”.

Las palabras, de tan dichas, suelen ir dejando jirones de su significado por el camino. Libertad, democracia, censura: las envolvemos, las coloreamos, les adjudicamos compañías ambiguas, las confundimos hasta que las pobres no se reconocen ya. De tanto repetirlas se convierten en algo onomatopéyico, a la vez la imitación del sonido de una cosa, el sonido y el vocablo en sí. Entonces tenemos que recurrir al diccionario para que nos devuelva el sentido primigenio de lo que buscamos. Este define censura como “dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Corrección o reprobación. Murmuración, detractación”. Los diccionarios, y los venerables lexicólogos que los escriben, ofrecen más datos de los que a simple vista se aprecian. En este caso, me parece singular que la frase se inicie con el término dictamen y concluya con detractación, que, más tarde en el orden alfabético, se explica como calumnia o infamia. ¿Será que, entre más analizaban la palabra los eruditos, peor les parecía? Otro detalle es el uso que hacen de ella: dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Un psicólogo, aplicando pruebas de Rochard, diría que lo que les vino a la mente de inmediato fue una pila de libros quemados en la plaza pública. No un baile, o una escultura: un escrito. Un hombre notable por su amor a la vida ‑y por muchas otras cosas- William Shakespeare, dice de la censura que es “el arte enmudecido por la autoridad”. Para ser imparcial, cito a otro escritor, éste con impecable prestigio moral: John Milton. “Aquel que mata a un hombre mata a una criatura racional, hecho a imagen y semejanza de Dios; pero el que destruye un buen libro mata a la razón misma, mata a la imagen de Dios”.

Tiempos y sintiempos de la literatura

Nos encontramos en la frontera de un nuevo milenio, y las reacciones a tal acontecimiento van del catastrofismo a la esperanza. Un tema actual es cuestionar si se trata de una frontera o una meta. Se diría que resulta difícil hablar de meta, puesto que el transcurso del tiempo es inevitable, y fatalmente tenemos que llegar al año 2000, sin que nuestra voluntad tenga mucho que ver en el asunto. Aun considerando la más negra de las perspectivas, que algún holocausto cósmico acabara con el planeta en un futuro inmediato, el tiempo, de todas formas, llegaría al año 2000. Pero entonces, ¿cuál tiempo? ¿quién estaría ahí para determinar si la fecha corresponde, o más bien, si hay una fecha? ¿es el tiempo algo ajeno a los seres que lo viven, lo piensan y lo miden? Desde luego, si hablamos del movimiento astral de las galaxias, o del tiempo científico de Newton, ese “tiempo absoluto, verdadero y matemático, considerado en sí mismo y sin relación a lo externo, que avanzaría aunque no hubiera ningún movimiento”. O del más moderno tiempo relativo, el espacio-tiempo cuatridimensional. Si nos limitamos al tiempo medido, el que el hombre ha encerrado en un reloj y un calendario para estructurar su historia, encontramos ambivalencias. El fin de milenio, la mágica cifra 2000, corresponde al calendario gregoriano ‑utilizado en el mundo occidental- aunque no necesariamente al judío o islámico; y aún en aquel, surgen discrepancias de origen: podemos hallarnos en 1996 o en 2015. En el afán por conciliar tiempo e historia, un papa o un rey han borrado días por decreto. Tal vez la literatura podría ocuparse, sin saberlo, en hacer el relato de los días perdidos; preguntarse a dónde se fueron, qué sucedió en ellos, e inventar una historia para recuperarlos.

Nos encontramos en la frontera de un nuevo milenio, y las reacciones a tal acontecimiento van del catastrofismo a la esperanza. Un tema actual es cuestionar si se trata de una frontera o una meta. Se diría que resulta difícil hablar de meta, puesto que el transcurso del tiempo es inevitable, y fatalmente tenemos que llegar al año 2000, sin que nuestra voluntad tenga mucho que ver en el asunto. Aun considerando la más negra de las perspectivas, que algún holocausto cósmico acabara con el planeta en un futuro inmediato, el tiempo, de todas formas, llegaría al año 2000. Pero entonces, ¿cuál tiempo? ¿quién estaría ahí para determinar si la fecha corresponde, o más bien, si hay una fecha? ¿es el tiempo algo ajeno a los seres que lo viven, lo piensan y lo miden? Desde luego, si hablamos del movimiento astral de las galaxias, o del tiempo científico de Newton, ese “tiempo absoluto, verdadero y matemático, considerado en sí mismo y sin relación a lo externo, que avanzaría aunque no hubiera ningún movimiento”. O del más moderno tiempo relativo, el espacio-tiempo cuatridimensional. Si nos limitamos al tiempo medido, el que el hombre ha encerrado en un reloj y un calendario para estructurar su historia, encontramos ambivalencias. El fin de milenio, la mágica cifra 2000, corresponde al calendario gregoriano ‑utilizado en el mundo occidental- aunque no necesariamente al judío o islámico; y aún en aquel, surgen discrepancias de origen: podemos hallarnos en 1996 o en 2015. En el afán por conciliar tiempo e historia, un papa o un rey han borrado días por decreto. Tal vez la literatura podría ocuparse, sin saberlo, en hacer el relato de los días perdidos; preguntarse a dónde se fueron, qué sucedió en ellos, e inventar una historia para recuperarlos.

La literatura como transgresora de las fronteras de identidad

Erich Fromm menciona la nación, la religión, la clase y la ocupación como elementos para proporcionar un sentimiento de identidad al hombre moderno; podríamos catalogarlos también como etiquetas definitorias o gafetes susceptibles de incluirnos en un grupo determinado y excluirnos de otros; el factor excluyente puede ser en ocasiones tan identificatorio como el incluyente. Fromm dice también que “el sentimiento de identidad descansa en el sentimiento de una vinculación indubitable con la muchedumbre”. El hombre tiende desde luego a protegerse agrupándose; la pertenencia obliga a acatar ciertas normas o costumbres, pero también favorece mediante el apoyo del número contra aquello que atemoriza por ajeno. El término contracultura, popularizado en los años sesenta como representativo de movimientos deseosos de apartarse de los esquemas establecidos más que de modificarlos, implica un cambio en el concepto de los valores del individuo frente a la sociedad. La mayoría de los teóricos de nuestro tiempo plantean una imagen de la vida distinta a las categorizaciones convencionales y tratan de alejar al hombre de la masificación tecnológica y cultural. Luis Racionero, en su libro Filosofías del Underground, habla de la corriente de individualismo antiautoritario surgida en los años sesenta como heredera del culto a la imaginación personificado en poetas como Blake, de la revolución personal por rebeldía contra los tabúes tradicionales de Byron, o la búsqueda de una nueva ética personal de Dostoievsky y Nietzche, y posteriormente Hesse.

Erich Fromm menciona la nación, la religión, la clase y la ocupación como elementos para proporcionar un sentimiento de identidad al hombre moderno; podríamos catalogarlos también como etiquetas definitorias o gafetes susceptibles de incluirnos en un grupo determinado y excluirnos de otros; el factor excluyente puede ser en ocasiones tan identificatorio como el incluyente. Fromm dice también que “el sentimiento de identidad descansa en el sentimiento de una vinculación indubitable con la muchedumbre”. El hombre tiende desde luego a protegerse agrupándose; la pertenencia obliga a acatar ciertas normas o costumbres, pero también favorece mediante el apoyo del número contra aquello que atemoriza por ajeno. El término contracultura, popularizado en los años sesenta como representativo de movimientos deseosos de apartarse de los esquemas establecidos más que de modificarlos, implica un cambio en el concepto de los valores del individuo frente a la sociedad. La mayoría de los teóricos de nuestro tiempo plantean una imagen de la vida distinta a las categorizaciones convencionales y tratan de alejar al hombre de la masificación tecnológica y cultural. Luis Racionero, en su libro Filosofías del Underground, habla de la corriente de individualismo antiautoritario surgida en los años sesenta como heredera del culto a la imaginación personificado en poetas como Blake, de la revolución personal por rebeldía contra los tabúes tradicionales de Byron, o la búsqueda de una nueva ética personal de Dostoievsky y Nietzche, y posteriormente Hesse.

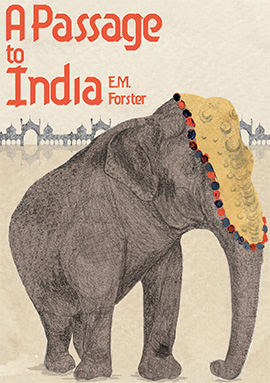

Los márgenes y el centro: visiones de la literatura poscolonial

Si retrocedemos en el tiempo, el término colonia nace del concepto romano de conquistar, u ocupar, territorios fuera de la ciudad-estado de Roma. Sin embargo, los estudios actuales se centran en los pueblos que los europeos, ingleses y franceses principalmente, ocuparon a partir del Siglo XVIII y dominaron totalmente en el XIX, y que lograron su emancipación teórica en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Y digo teórica porque, a pesar de esa independencia lograda casi siempre a costa de guerras crueles y destructivas, muchos de ellos continúan bajo una forma de colonialismo económico y cultural que los mantiene sujetos al poder de los ricos países industrializados.

Si retrocedemos en el tiempo, el término colonia nace del concepto romano de conquistar, u ocupar, territorios fuera de la ciudad-estado de Roma. Sin embargo, los estudios actuales se centran en los pueblos que los europeos, ingleses y franceses principalmente, ocuparon a partir del Siglo XVIII y dominaron totalmente en el XIX, y que lograron su emancipación teórica en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Y digo teórica porque, a pesar de esa independencia lograda casi siempre a costa de guerras crueles y destructivas, muchos de ellos continúan bajo una forma de colonialismo económico y cultural que los mantiene sujetos al poder de los ricos países industrializados.

Por otro lado, colonialismo implica mucho más que el hecho de conquistar y ocupar territorios; conlleva, según Partha Chatterjee, “la regla generalizada de diferencia colonial, es decir, la preservación del contexto extranjero del grupo dominante”, así como “la representación del otro como inferior y radicalmente diferente, por lo tanto incorregiblemente inferior”1 Esta forma de interrelación entre dos entidades, una conquistadora y la otra subyugada, dio lugar a desplazamientos en los pobladores nativos, a una tendencia europeizante en la cultura y a niveles arbitrarios de percepción entre el centro y la periferia. De hecho el concepto de colonialismo no termina con la soberanía política de los países involucrados, dado que no es posible una reversión a épocas pre-coloniales; ese lapso de dependencia de otro poder deja una herencia de ideología, perspectiva, actitud, que permea todos los estratos de la vida de dichos países. El centro permanece como una referencia; los márgenes se debaten entre la admiración y el rechazo. Pero esa ambivalencia entre admiración y rechazo, o rencor, es mutua; el centro añora, por una parte, el esplendor imperial perdido; por otra, la seducción de lo exótico, lo diferente, de ese otro que ofrece la perspectiva de horizontes insospechados.

La escritura sin género

Sociedad, política y guerra en la obra de Pat Barker

Una de las tendencias de los estudios de género es cuestionarse acerca de si existe una escritura femenina o no, es decir, si las mujeres, por el hecho de serlo, tienen una perspectiva, un estilo, una forma de escribir diferente a los de los hombres. Curiosamente, nunca se plantea si existe una escritura masculina; esto implica que el paradigma es uno, el de los escritores, y lo que las mujeres hacen se juzga y se cataloga por comparación. El juzgar algo “en comparación a” es necesariamente reduccionista pero, si no es desde el punto de vista comparativo, ¿cómo podemos hablar de una escritura femenina? Si esta categorización no es aplicable en el caso de autores del género masculino, estaríamos clasificando la escritura femenina por lo que no es: aplicando un calificativo de diferenciación respecto a su contraparte.

Una de las tendencias de los estudios de género es cuestionarse acerca de si existe una escritura femenina o no, es decir, si las mujeres, por el hecho de serlo, tienen una perspectiva, un estilo, una forma de escribir diferente a los de los hombres. Curiosamente, nunca se plantea si existe una escritura masculina; esto implica que el paradigma es uno, el de los escritores, y lo que las mujeres hacen se juzga y se cataloga por comparación. El juzgar algo “en comparación a” es necesariamente reduccionista pero, si no es desde el punto de vista comparativo, ¿cómo podemos hablar de una escritura femenina? Si esta categorización no es aplicable en el caso de autores del género masculino, estaríamos clasificando la escritura femenina por lo que no es: aplicando un calificativo de diferenciación respecto a su contraparte.

La figura de Robinson en el mapa literario

El diccionario define el término mapa como “representación geográfica de la tierra, o parte de ella”. Para todos los que fuimos lectores infantiles, la palabra convoca imágenes románticas de guías para encontrar tesoros con coordenadas secretas posibles de descifrar sólo por los iniciados; o de exploradores que arriesgan su vida para avanzar en los misterios de los territorios ignotos y dejar el recuerdo de su gloria en la firma al pie de la reproducción en dos dimensiones de sus descubrimientos. Ese cartógrafo heroico que trazaba el perfil de litorales y riberas, de montañas y sabanas, ha sido suplantado por un satélite capaz de dibujar continentes, de enseñarnos la redondez del planeta y la forma de las plataformas submarinas. También, cuando está al servicio de un sistema tecnificado, irrumpe, como policía secreta de la peor dictadura, en la vida privada del individuo, la desnuda y la exhibe para reprimirla, algo que no puede dejar de alarmarnos: el exponer nuestro trayecto individual a la mirada siniestra del poder.

El diccionario define el término mapa como “representación geográfica de la tierra, o parte de ella”. Para todos los que fuimos lectores infantiles, la palabra convoca imágenes románticas de guías para encontrar tesoros con coordenadas secretas posibles de descifrar sólo por los iniciados; o de exploradores que arriesgan su vida para avanzar en los misterios de los territorios ignotos y dejar el recuerdo de su gloria en la firma al pie de la reproducción en dos dimensiones de sus descubrimientos. Ese cartógrafo heroico que trazaba el perfil de litorales y riberas, de montañas y sabanas, ha sido suplantado por un satélite capaz de dibujar continentes, de enseñarnos la redondez del planeta y la forma de las plataformas submarinas. También, cuando está al servicio de un sistema tecnificado, irrumpe, como policía secreta de la peor dictadura, en la vida privada del individuo, la desnuda y la exhibe para reprimirla, algo que no puede dejar de alarmarnos: el exponer nuestro trayecto individual a la mirada siniestra del poder.

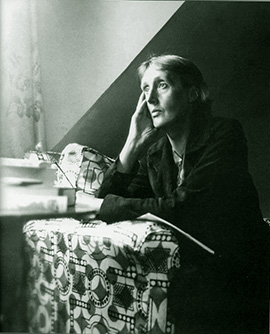

Las olas de Virginia Woolf

El mensaje de los sentidos

Los sistemas de comunicación que el hombre ha empleado a través del tiempo han seguido el camino de su historia y evolución. Desde la desnudez del muro cavernario hasta el electrónico llamado interespacial, la voz humana se multiplica en símbolos con un fin común: hacerse oír en el tiempo y el espacio, trascender la inmediatez del suceso y perpetuar la idea. La urgencia inventa medios, y éstos a su vez, inauguran intuiciones de lo posible.

Los sistemas de comunicación que el hombre ha empleado a través del tiempo han seguido el camino de su historia y evolución. Desde la desnudez del muro cavernario hasta el electrónico llamado interespacial, la voz humana se multiplica en símbolos con un fin común: hacerse oír en el tiempo y el espacio, trascender la inmediatez del suceso y perpetuar la idea. La urgencia inventa medios, y éstos a su vez, inauguran intuiciones de lo posible.

“En, o alrededor de diciembre de 1910, la naturaleza humana cambió.” Cuando Virginia Woolf pronunció esta frase en Cambridge (1924) en una conferencia literaria, no estaba eligiendo una fecha al azar. Diciembre de 1910 corresponde a la primera exposición de pintura postimpresionista en Londres, organizada por sus amigos Roger Fry y Desmond MacCarthy. Cézanne, Van Gogh, Matisse y Picasso proclamaban la muerte del Impresionismo, y posiblemente la de su contrapartida literaria, el Naturalismo. V. Woolf aludía en su plática a una transformación de orden pictórico, tal vez porque el impacto visual patentiza los cambios de forma evidente.