El mensaje de los sentidos

Los sistemas de comunicación que el hombre ha empleado a través del tiempo han seguido el camino de su historia y evolución. Desde la desnudez del muro cavernario hasta el electrónico llamado interespacial, la voz humana se multiplica en símbolos con un fin común: hacerse oír en el tiempo y el espacio, trascender la inmediatez del suceso y perpetuar la idea. La urgencia inventa medios, y éstos a su vez, inauguran intuiciones de lo posible.

Los sistemas de comunicación que el hombre ha empleado a través del tiempo han seguido el camino de su historia y evolución. Desde la desnudez del muro cavernario hasta el electrónico llamado interespacial, la voz humana se multiplica en símbolos con un fin común: hacerse oír en el tiempo y el espacio, trascender la inmediatez del suceso y perpetuar la idea. La urgencia inventa medios, y éstos a su vez, inauguran intuiciones de lo posible.

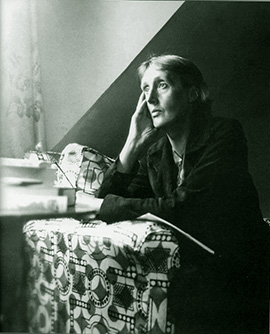

“En, o alrededor de diciembre de 1910, la naturaleza humana cambió.” Cuando Virginia Woolf pronunció esta frase en Cambridge (1924) en una conferencia literaria, no estaba eligiendo una fecha al azar. Diciembre de 1910 corresponde a la primera exposición de pintura postimpresionista en Londres, organizada por sus amigos Roger Fry y Desmond MacCarthy. Cézanne, Van Gogh, Matisse y Picasso proclamaban la muerte del Impresionismo, y posiblemente la de su contrapartida literaria, el Naturalismo. V. Woolf aludía en su plática a una transformación de orden pictórico, tal vez porque el impacto visual patentiza los cambios de forma evidente.

La correlación entre las distintas formas del arte adquiere en el siglo XX nuevas determinantes. La tecnología ha tenido una gran influencia en el desarrollo de las artes visuales y auditivas, cuya concepción y reproducción posterior implican dependencia de instrumentos definidos, susceptibles de evolucionar y producir nuevos resultados. Si la pintura parte de la interpretación interior del objeto externo a la propuesta psíquica u onírica, al juego intelectual de la forma y a la abstracción pura, sigue sujeta a elementos dados de luz, color y forma. El diseño del espacio y movimiento, reales o subjetivos, se condensa en el equilibrio de ciertos parámetros conocidos; más allá de éstos, las artes visuales acceden al terreno complejo de la manipulación mecánica, química y electrónica de la imagen, y con ella al mundo de la realidad inventada, independiente de los principios tradicionales, donde la fascinación del medio puede trascender la importancia del contexto.

El mensaje escrito, la literatura, conserva su autonomía del instrumento tecnológico. La transmisión de conceptos, atmósferas, emociones a través de una simbología se mantiene estable, aunque el medio utilizado, sea éste mecánico o electrónico, facilite el proceso realizado y reproductor: la manipulación tecnológica del símbolo no está diseñada para alterar los parámetros de contexto-resultado.

Al mencionar a Virginia Woolf y a James Joyce como representantes de un cambio profundo, la corriente intimista o de la conciencia, se habla de una nueva visión literaria del ser humano y de una nueva estructura de la novela. “… La mente recibe impresiones sin fin —triviales, fantásticas, evanescentes o grabadas con la agudeza del acero. De todos lados llegan, un chubasco incesante de innumerables átomos, y al caer, se conforman en la vida del lunes o el martes …” (La novela moderna, V. Woolf.). El escritor profundiza en los niveles de transmisión; al mismo tiempo, instaura un ordenamiento formal para limitar el caótico proceso interno de la mente.

Corriente de la conciencia no implica una fidelidad al pensamiento en sí, o a lo que convencionalmente interpretamos como tal. Antes de acceder a un proceso de racionalización, la mente recibe esos“innumerables átomos” en un impacto sensorial, que más tarde, y a través del símbolo de la palabra, traducirá en conceptos abstractos. La importancia de este campo sensorial de percepción primaria como guía se traduce en el paralelismo entre la definición del yo interno y del otro externo que conforma el intrincado tejido de los personajes de Las olas.

“Por lo que toca a mi próximo libro, voy a abstenerme de escribirlo hasta que esté listo dentro de mí; que haya adquirido suficiente peso en mi mente, como una pera madura; colgante, grávida, pidiendo ser cortada antes de caer”. Virginia Woolf.

La visión de una novela como “pera madura, grávida, colgante” habla de un universo de sensaciones y presencia física, de la vida propia de los fenómenos y los objetos, paralelo al otro, el metafísico e intelectual, en una interacción de las percepciones corporales con la fantasía, la aptitud visionaria y la realidad objetiva.

Esta imagen, tan sensualmente globalizadora, bien puede ser adjudicada a Las olas por su peso, por la inevitabilidad en el caer del tiempo interno que parece provenir de una percepción visceral de la autora; simultáneamente, por la estructura en consonancia con su nombre; “Estoy escribiendo Las olas de acuerdo a un ritmo, y no a un argumento”. (V. Woolf, Diario).

Es decir, la novela se inspira en sensaciones (ritmo) y no en el razonamiento. La razón sugiere fronteras distintivas entre realidad y fantasía, un deslinde estricto de los individuos y de los actos. La sensación se inscribe en el campo de los sentidos, de las impresiones.

“Somos los descubridores de una tierra nueva”, dice Bernard al principio de la novela. Y de la mano de Virginia Woolf, de las varias Virginias Woolf que habitan sus personajes, nos adentramos en esa tierra nueva, ese territorio secreto, el mundo subterráneo de la imaginación exarcerbada por los sentidos.

Seis niños, seis estudiantes, seis adultos traducen el universo recodificado en luz, en sonido, en texturas. Leves tentáculos sensoriales nos rozan, dejan huellas de polen en la mente. Corriente de la conciencia, río umbroso iluminado por destellos súbitos: un rasgo psicológico, la disposición para el amor o la soledad, una confesión involuntaria arrancada al submundo del inconsciente. Cada uno de los actores habla, se habla a sí mismo, y hablando se traiciona, se esboza y nos deja el hilo para guiarnos por el laberinto. En una red compacta tejen sus vidas y las proyectan entrelazadas sobre la pantalla literaria. Átomos de emoción, de agudeza, de amargura o de gozo nos hacen flotar sobre la corriente, nos sumergen o elevan con ellos y con el mar, testigo atemporal esclavo de la luz que lo transforma en noche o día.

No hay acción más que la reflejada en la voz de los personajes, y aún ésta es apenas una rendija que permite intuir el paso del tiempo y los sucesos que lo dividen en secciones de pasado. Las olas es un libro de voces. Oímos la de cada personaje, vaciando la versión de sí mismo, de los demás y de la interacción entre todos, e identificamos rasgos distintivos. Los diálogos portan una etiqueta: dice, o dijo, es el verbo introductorio. Sin embargo, si convirtiéramos la obra en una representación viva dentro de un recinto a oscuras, todas las voces serían la misma, en tono y nivel de transmisión. Únicamente la distancia sensorial, la particular capacidad perceptiva de cada quien expresada en sus palabras, nos permitiría reconocer a los actores. Este malabarismo de construcción literaria implica una complejidad de diseño que sólo la tecnología logra en el campo de las artes visuales.

Con frases cortas se presenta cada personaje, niños en su infancia campirana, todavía perdidos en la “cera virgen” y apenas ensayando titubeantes códigos de identificación individual: “Veo un anillo”, dijo Bernard, “Veo una franja de luz amarilla”, dijo Susan, “Oigo un ruido”, dijo Rhoda, “Veo una borla púrpura”, dijo Jinny, “Oigo algo que patea”, dijo Louis, “La pata de una gran bestia encadenada. Patea, patea patea” vibrando en sus oídos, esa bestia mística, como vibra su propio acento australiano entre los británicos de los otros, y lo aísla, lo intimida hasta convertirlo en “raíces que penetran a las profundidades de la tierra”.

Las olas está escrita en primera persona; el yo individual de cada uno de los personajes aparece alternativamente Yo veo, oigo, siento: yo observo, interpreto y me defino. Mi definición se encuentra en la frontera de los fenómenos: luz, sonido, peso, levedad, olor. Lo frío, lo áspero, lo brillante, lo oscuro me confrontan con su existencia y delimitan la mía, me despiertan al testimonio de mis sentidos y construyen la realidad del yo comparativo. La luz dibuja las formas del mar, y éste a su vez la atrapa, la fragmenta, y la devuelve multiplicada al infinito. Todavía no sucede la interacción “nosotros”: el mundo primigenio del yo balbuceante, despertando apenas a la presencia ajena y ensayando caminos que convergen o se distancian, en cuyas intersecciones se da la iluminación del otro.

Sin embargo, se encuentran ya premisas; cada uno instrumenta su sondeo con un sentido codificador. Para Bernard, cada acto, cada reflejo necesita del lenguaje para volverse corpóreo. Bernard cuenta historias; su imaginación se nutre de palabras, y éstas de visiones táctiles. Reproduce pantanos, la humedad de las selvas, un elefante que agoniza devorado por larvas. Louis y Rhoda, los temerosos del otro y de la invasión de la realidad, perciben el mundo como un fenómeno invertido; antes de definir la luz, interpretan el sonido posterior, cual un códice que requiriera de una traducción tardía para clarificar su contenido. La bestia patea, rememorando tambores tribales y amenazas oscuras para el marginado por su acento foráneo, su extranjerismo; Rhoda, en el salón de clases, abandonada por todos, oye el tictac del reloj, “Las manecillas marchando como convoyes en el desierto … el mundo es entero, y yo estoy fuera, llorando”. Jinny encuentra placer en el color y la luz; “ésas son palabras amarillas, palabras de fuego; quisiera un vestido de fuego, un vestido amarillo”, y al mismo tiempo en la visión sensual de contacto de la tela y del calor. Susan se esconde en los objetos. Las cosas la llaman al nivel de la naturaleza, del césped, y de “Las palabras blancas como guijarros en la playa”. Y Neville, rozando el mundo con la piel, sintiendo cada piedra ““fría en mis pies; siendo cada una, redonda o puntiaguda, separadas”…

Bernard, Neville, Louis, Susan, Jinny, Rhoda: ¿desdoblamiento de otras tantas Virginias Woolf, transcripción de temores, fobias, sensaciones abandonadas a lo largo de los años, envueltas en la humedad de la tierra, el sonido del tren, el olor del aceite con que limpian las baldosas de la escuela, y en el mar, cuyo camino del amanecer al ocaso marca el transcurso de la vida? Como en un libro de biología minuciosamente explicado, cada uno de los personajes se apropia de un sentido preponderante, lo hace instrumento de comunicación vital con el universo: unidos conforman otro personaje globalizador, la novela, la vivencia del mundo catalogado por seis percepciones diferenciadas dentro del código sensorial. En un acto de mistificación, la autora se desprende de sus atributos físicos y los transfiere a sus actores; un taumaturgo, un Próspero fabricando criaturas como proyección de sí mismo, cuyos fragmentos unificados se transmutarían en una imagen agigantada del original.

El escritor necesita recrear el mundo, reordenarlo a la medida de lo comprensible. El universo inventado no es tal vez más que el universo idealizado, o vituperado, de acuerdo a la percepción interna traducida a una ficción reveladora. Es necesario un idioma, un código privado para interpretar lo circundante, un parámetro específico que responda a la versión individual. El universo de Las olas es un universo descrito en el lenguaje de los sentidos. A lo largo de la obra, los símbolos son orgánicos, táctiles, olorosos. La vida, la muerte, el amor, el odio o el miedo traducidos, y presentes, en elementos del mundo físico. La palabra no es un mero utensilio abstracto, sino un objeto sólido dueño de colory volumen. Los conceptos adquieren reverberancias paralelas a ese mar vigilante que sigue la vida de los personajes y con ellos se cubre de luzy de sombras. Donde quiera que caiga nuestra mirada, se da la transposición de lo conceptual o emotivo a lo orgánico. “No siempre sonaremos como un gong ante una sensación, y luego otra”. “Mi espina es suave como cera junto a la flama de una vela”. “No puedo sentir el vuelo de la pelota a través de mi cuerpo, y concentrarme sólo en ella”. “Recogen las frases cuando burbujean. Y entonces sentimos a Percival, pesadamente, entre nosotros”. Percival: “remoto de todo, en un universo pagano… Miren: se lleva la mano a la nuca. Por un gesto tal se enamora uno desesperadamente y de por vida”. Percival, el de “la magnificencia de un comandante medieval”. Un personaje sin voz, reflejado en las voces y la ilusión de todos. Percival es real, ¿o la proyección de las aspiraciones últimas de cada uno, del otro, de lo perfecto, de lo que queremos y no podemos ser? ¿Aquello que escapa a la realidad porque encarna la total integración física, la belleza, la expectativa irrealizada, y por lo tanto incólume, del amor? Susan ama a Percival, Neville ama a Percival, Rhoda, Louis, Jinny, Bernard lo aman como al héroe, al sol, con quien lo comparan continuamente. Percival “inspira a los poetas”. Y Percival ama a Susan, a la madre tierra, anclada en su naturaleza doméstica. El más etéreo, el espejo de los demás, es sin embargo la mistificaciónde lo físico: “no hay un hilo, una hoja de papel que se interponga entre él y el sol, entre él y la lluvia, entre él y la luna, cuando yace desnudo, acalorado, en su cama”. Percival proyecta una intensidadtal de vida que en su presencia “las cosas pierden su uso habitual; este cuchillo es un destello de luz, no un instrumento para cortar.

Se reúnen todos para despedir al amigo, “como bajo el ala gris de un enorme ganso”, dice Bernard: “Veo a Louis, cavado en roca, escultural;Neville, exacto y cortante como tijera; Susan, con ojos como trozos de cristal; Jinny danzando como una flama, febril, caliente, sobre la tierra seca; y Rhoda, la ninfa de la fuente siempre húmeda”.

Los amados de los dioses mueren jóvenes, como mueren las ilusiones no realizadas. Percival muere en la India, de una caída de caballo. Muere en la lejanía, como se esfuman los sueños. No hay funeral, no hay duelo; sólo el dolor privado de cada uno. Con Percival muere la juventud de todos. A partir de Percival, es preciso madurar; ya no está él ahí para hacer posible la perfección, y si lo perfecto muere, hay que entender la vida como es.

El sol ha llegado al zenith, la luz eleva los objetos a su máxima intensidad, y las olas “se retiraban y caían otra vez, con un golpe seco como el de una gran bestia pateando”. Como las rocas cuyas aristas brillan agudas, cada uno se adhiere irrevocablemente a sus características individuales, la sensibilidad exacerbada, la simbología más profunda. “Soy como una vasta boca chupadora, pegajosa, adhesiva, insaciable”. “Me he hundido en la marea y he manoseado algún hueso antiguo”. “Mi cuerpo ha sido usado diariamente, adecuadamente, como elinstrumento de un trabajador”. Mientras, “Percival florecía de hojas verdes y fue depositado en la tierra con todas sus ramas aún suspirando en el viento veraniego”. Y Bernard está “envuelto en frases, como paja húmeda; brillo, fosforescente”.

A través del idioma sensorial, de la encarnación de lo abstracto, V. Woolfle ha dado un enorme peso a la vida humana, la ha integrado a la naturaleza de los fenómenos físicos hasta hacer indistintos la una de los otros, en la recreación de un “halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos rodea desde el principio de la conciencia hasta el fin”. La magia de la tecnología no es indispensable para inventar un universo nuevo; es suficiente con llamar un nuevo orden, una nueva imagen de la relación hombre-naturaleza, de la interacción de los sentidos en la trama cotidiana, y vertirlos en la escritura.

El mago deja caer la cortina. “Ahora, para hacerlos entender, para darles mi vida, debo contarle una historia –y hay tantas, tantas – historias de infancia, historias de la escuela, de amor, matrimonio, muerte; y ninguna es cierta.” ¿Hemos asistido a una representación ficticia, los actores son sólo eso, hemos sido víctimas de una fantasía? El mar retirándose en la noche, el sonido apagado de los pájaros, el brillo fulgurante de las palabras; “… ¿Qué enemigo percibimos ahora avanzando hacia nosotros…? Es la muerte. La muerte es el enemigo. Es contra la muerte que cabalgo, con mi lanza lista y el pelo flotando como el de un joven, como el de Percival, cuando galopaba en la India. Pico espuelas. Contra ti me lanzaré, inconquistado e invencible, o Muerte!” Bernard se yergue, solo, habiendo dejado atrás a los otros; o es Virginia Woolf, despojada al fin de los fragmentos, en una percepción total del artista y la creatividad.